|

如今,随便走进一家中国人的家庭,不管是在厨房还是客厅里,瓷器都是绝对的主角,汤碗盘碟,茶壶茶碗,方的圆的,各式各样的瓷器与中国人的日常生活息息相关,甚至连中国古代的枕头都是硬邦邦但是绝对精美绝伦的瓷器所制,中国人对瓷器的喜爱由此可见一斑。

如今,瓷器已经成为中国的一个标签。在西方人的眼中,瓷器代表了中国,也代表了深厚的中国文化:含蓄而淡雅,高贵且温润。瓷器沟通了中外文明,成为文化交流的友好象征。英语瓷器的拼写为“china”,与“中国”一词的英语拼写“China”相同,说明在外国人眼里,瓷器与中国就是等同的。

事实上,中国人使用瓷器的历史极为悠久,可以追溯到公元前16世纪的商代中期,在那时候的中国就出现了早期的瓷器,但是由于那时候的瓷器极为粗糙,所以真正的瓷器可以说是发明于汉代。早在东汉时期,古人就在昌南(现在江西省的景德镇)建造窑坊,烧制陶瓷。到了唐朝,昌南镇瓷器开始大量出口欧洲,受到广泛欢迎,人们以能获得一件昌南镇瓷器为荣。就这样欧洲人就以“昌南”作为瓷器(china)和生产瓷器的“中国”(China)的代称,久而久之,欧洲人就把昌南的本意忘却了,只记得它是“瓷器”,即“中国”了。

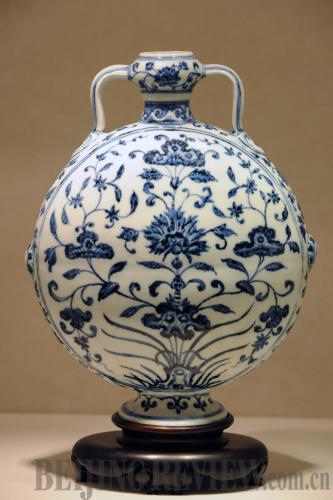

镂空青花瓷

对于欧洲人对中国瓷器的喜爱大家都已经耳熟能详,但却很少有人知道,其实非洲这片广袤的大陆跟中国瓷器的渊源也很深远。事实上,早在中国明朝 (公元1415年),郑和船队就曾经抵达马林迪、蒙巴萨等东非沿岸城市,这是中国人大规模到达东非的最早记录。肯尼亚的拉穆地区曾经出土过中国的古瓷,如今这里是中国古瓷器的仓储之地,在肯尼亚发现的40多处中国古瓷遗址中,拉穆地区是最重要的一个。这是由于拉穆群岛恰好位于环印度洋航线的交通要道,是当时郑和船队的必经之路。

景德镇瓷业辉煌与其先进的制瓷工艺密不可分,在长期制瓷过程中,形成了一套严谨的传统手工制瓷工艺。随着时代的变迁,以及中国政治、经济的变革和瓷业机械化生产的不断发展,不少传统老手艺、民间手工艺品逐渐从人们的生活和记忆中淡出。许多珍稀罕见的民间工艺因后继无人而逐步走向消失,一些非物质文化传统技艺后继乏人,面临灭绝。中国的瓷业习俗开始淡化,已濒临消亡。尤其是作为“瓷都”的景德镇传统的制瓷手工艺虽然得到部分保留与发展,但其中的一大部分仍在不断地流失和消亡,亟待抢救和保护。

近年来,景德镇手工制瓷工艺的传承和保护也的确引起了政府和民间人士的共同关注。政府和民间都采取了很多措施来抢救和保护这一珍贵的传统技艺。景德镇传统手工制瓷工艺已经被中国文化部列入中国首批非物质文化遗产名录。景德镇政府成立了专门的手工制瓷技艺保护传承中心,同时开展了镇窑维修工程,利用这些古窑重新开展生产,用这种维持生产性保护方式来保护传承砌窑、烧窑的传统技艺,近年来,景德镇又引入了商业模式,利用市场来刺激和促进瓷艺保护,通常非物质文化遗产保护和商业开发是互相矛盾的,但手工制瓷技艺不存在这种情况,就像中国工艺美术大师刘远长所说: “手工制瓷技艺保护得越好,其商业开发的价值越高;反过来,商业开发越成功,越有利于手工制瓷技艺的保护和传承”。这些措施对进一步促进景德镇陶瓷工艺的抢救、保护和传承,以及千年古镇的国际文化交流与合作都具有重要的现实意义。

一部中国瓷器史,就是一部形象的中国历史,一部生动的中华民族文化史。现在世界各国的陶艺家,都会慕名到景德镇来观摩、学习、交流。近年来,非洲大陆又重新激起对中国瓷器的兴趣,2007年,一套以“中国现代任瓷艺术--任瑞华”为主题的邮票在几内亚比绍国内发行,共收录了景德镇陶瓷学院教授任瑞华创作的6件现代瓷艺品。

青花瓷

从11岁到82岁,这位民间老艺人一直在这个位置烧制景德镇瓷器。

|