|

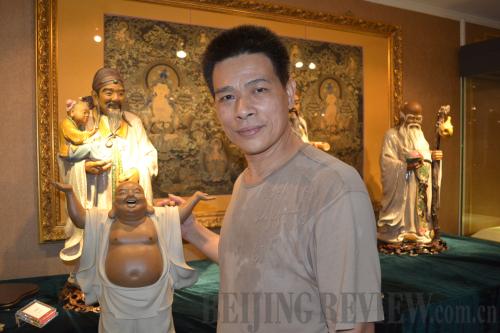

佛山陶艺家潘景新 (刘检 摄)

佛山陶艺家潘景新 (刘检 摄)

潘景新,53岁,高级工艺美术师,佛山陶艺家,广东柏林陶塑艺术研究院高级研究员。2012年1月3日,潘景新启程前往莱索托首都马赛卢(Maseru),进行两个月的陶艺讲座、培训,此次培训是“2011中国文化聚焦”活动的一部分。最近,潘景新向《中国与非洲》记者讲述了他在莱索托难忘的陶艺教学经历。

当时您是怎么被派到莱索托的?

2011年7月的一天,我接到中国文化部的电话,邀请我和另外一位艺术家,以及一位翻译一起去莱索托作为期两个月的陶瓷工艺培训,这是一个三年援非项目的第一期,莱方希望通过学习中国石湾的陶瓷工艺,帮助发展其本土的陶瓷工艺,并提高他们的生存能力。

赴非前我们做了充分的准备,把泥、釉和窑炉,十几台拉胚机,以及其他主要的生产工具都带去了。非洲是比较贫穷的国家,我们希望这次培训尽量能把我们的工艺技巧带过去,并努力通过一种方法让非洲学员又快又好地认识、学习我们的陶瓷工艺,希望把中国石湾的民间陶瓷艺术又快又好地传递到非洲,发扬光大。因为艺术不仅仅是石湾的,更是世界的。

在赴非两个月的讲座和培训中,您主要教学生哪些知识?

我们主要在当地的莱索托教育学院教学。班上有二十多个学生,其中有十个学生是监狱里面的犯人,属于零起点;另外十几个人有一定的基础,包括当地的设计师、艺术家、学校的教师等。针对不同层次的学生,我们采用了不同的教学方式,特别是对于零起点的学员,我们言传身教,花了相当多的力气。

课堂上,我们的教学主要侧重实践,让学生用陶土表现他们内心的东西,用心去做,做他自己需要的东西,而不仅仅是模仿。不管是制作陶器,还是艺术品,重要的是一种感觉。我们首先教学员如何控制泥的干湿度,同时教他们原始的做陶的方法,比如如何搓泥条盘柱、开泥板,怎样成型,随意捏陶,以及如何拉胚等等。在课堂上学员们的实践特别多,当时我们带去了四五吨陶土,两个月就用完了,课程结束后还专门办了一个学生作品展览,中国和莱索托的官员对这次展览非常满意。

中国和非洲的陶艺在色彩、工艺和表现手法上有哪些相似和不同之处?您所教的石湾陶艺有哪些艺术特色?

非洲的制陶方法相对比较原始,工艺也比较随意,他们露天制陶,烧陶温度都在800摄氏度左右,属于低温陶艺,色彩比较单一,只有泥巴色,风格比较粗犷。中国几千年前采用这种方法,而中国现代陶艺的色彩比较丰富,工艺比较精细。中国佛山石湾陶艺的主要特色在于人物的刻画,每一幅作品都是独特、传神的。工艺只是表现手段,不是目的,作品强调的不是工艺的精湛,技术的纯熟,而传达的是作品的神韵。

在教学的过程中您遇到了哪些困难?又是怎样克服的?

教学时遇到的最大的困难是班里学生的水平不一样,需要注意学生的心理,对待每位学员都不能偏心,不仅要关注悟性比较好的学生,更要多关心零起点的学生,他们做得好时就多鼓励和表扬,调动整个班级的学习气氛。此外,因为有语言的障碍,在语言不通的情况下,很多时候需要用肢体语言来指导学生,所以有时还是挺难的。

您在教学过程中积累了哪些经验?

经验之一是采用互动教学,在班里有不同水平的学员,让他们相互观察彼此的作品。同时,根据学生的个性来教,看他们的心理变化和各自对艺术的感觉,挖掘自身的创作能力。看到在哪些方面有艺术感觉,就鼓励他们发挥得更好。工艺和艺术是不同的概念,一个好的艺术作品让人有耳目一新的感觉。教学的过程就是要把他们的艺术感觉给提炼出来,培养、调动他们的艺术创作能力,表达他们内心的东西,而不是简单的模仿或者抄袭。同时,我希望学员在创作过程中融入非洲本土文化的东西。比如,在教学生制作器皿的过程中,我有意识地教学生将当地的图腾文化的花纹融入到创作中;此外,我发现他们对蓝、黑等深色的感觉比较强,在培训中也有意地加强了这方面。

在莱索托的教学和生活经历对您的陶艺创作是否来了一些新的灵感?

灵感是创作的基础,在非洲的经历和见闻都印入我的脑海中,在那里观察到的各种事物都可以成为创作的灵感来源。非洲是一个比较原生态的国家,特别是他们的图腾文化,在其建筑、服饰、地毯等方面都有所表现。在莱索托生活的两个月中,我对当地的服饰和毛毯的造型和花色印象深刻,其色彩丰富艳丽,充满了浓郁的非洲风情。另外,班里有个学生是莱索托国王的服装设计师,在和他交流的过程中,我也感受到当地图腾文化的巨大影响力。

|