|

2010年的暑期已结束,据国际经济学商学学生联合会( AIESEC:Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales)中国总会统计,去非洲参与发展类项目的中国实习生(相当于志愿者)近百人,几乎是去年同期的一倍,达到历史最高水平。"他们都是 80后年轻人,他们越来越愿意被海外项目所接纳,这说明,他们的全球竞争力和拥有的素质都是不错的," 詹睿 AIESEC中国大陆区运营总监告诉记者。

"80后"在中国有些特殊。他们出生在中国向现代化社会转型之始的 80年代,成长在中国全面建立市场经济的90年代,成熟在中国加入WTO的 21世纪初期,作为中国第一代独生子女,改革开放30年伴随着他们的成长。没有吃过苦,缺乏耐力和责任心是他们受到质疑的主要原因,但随着 2008年汶川地震的发生,参加抗震救灾的十多万解放军战士大多是"80后",成千上万的" 80后"志愿者中大部分是自发前往......"相对于前一代人的顺从,'80后'这一代更为独立,正是由于这个原因,他们中的许多人不再瞻前顾后,而是义无反顾地奔向灾区",中国国防大学公方彬教授分析说。在灾难面前,"80后"一代人对国家、对社会的责任感被激发、调动出来。

当然,灾难并非天天发生。在平静的日常生活中,他们在充分享受着时代变革带来的盛宴的同时,同样要面对升学、就业、生活等各方面带来的、他们的父辈所不曾面临过的压力。在化解压力中,他们的选择是多样的,新一代的农民外出打工不再单纯地为了挣钱后回老家娶妻生子,他们看中的是体验不同城市的生活,享受自己的人生;大学生毕业后目光不再紧盯有较高收入的外企,他们会选择进入社区、街道、乡村,甚至远到非洲,因为他们的视野更加开阔,思维更加活跃,人生的选择更加丰富。

敢想敢做的一代

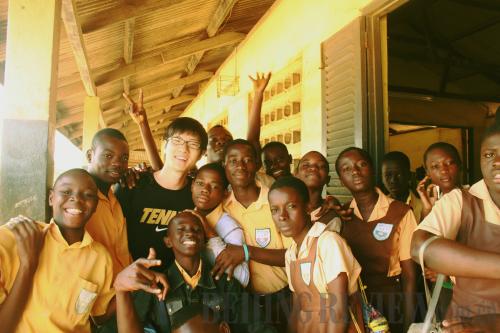

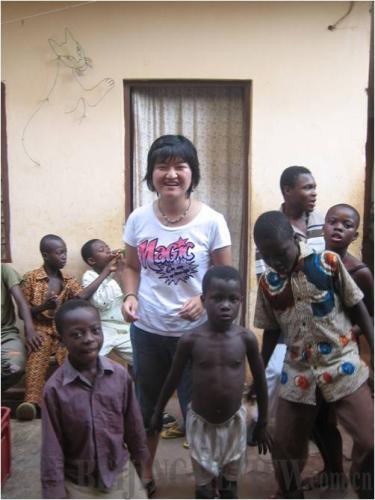

2008年,AIESEC开始在中国推广非洲项目,主要是在寒暑假期间派遣实习生作为志愿者到当地参与防治艾滋病知识教育、救助失学女童、培养当地年轻人创业能力,期望通过他们的努力改善贫困人口的教育及生存能力。

2009年大连理工大学学生王姝被一张宣传海报所打动,上边有从非洲回来的实习生所写的一段话:"我在 20岁时去了一趟非洲,我相信这是我今后几十年生活中都不会忘记的经历。我去过了非洲,还有什么事情是我不敢做的?还有什么事情是我不能做的!" 之后王姝申请去了肯尼亚内罗毕。

在2002年AIESEC开始进入中国时,申请海外实习的人大部分报名去欧洲、美国,选择世界上最发达的国家做文化传播项目,几年过后,情况发生了变化。"现在我很开心听他们说想去非洲、印度。你不是开心他们欣赏你的项目,而是开心他们中的很多人开始关注世界上的一些问题,他们出去的原因不仅仅是在简历上增添一些经历,他们是想打开自己的视野去以前没有去过的地方,去体验因自己的努力每天都会有改变所带来的幸福感。" 詹先生对《中非》说。

自推广非洲项目以来,共计200余人被派往非洲,在中国大陆总共前往海外实习的 3000多人中占少数。原因除非洲项目开展较晚外,费用高也是大学生们必需考虑的因素。海外实习项目仅为实习生提供当地食宿,往返机票及签证费用需还未就业的大学生自己负担。另外 AIESEC对去申请非洲实习的选拔是最为严格的,不仅语言能力,更加看重申请人的独立能力,录取比率常常在4:1,有时甚至达到 10:1。

同样身为80后的詹先生计划完成在AIESEC中国总会工作后申请去非洲实习。今年年初,詹睿前往 AIESEC美国总部交流,在参观联合国时接触到联合国千年计划后渴望能到非洲参与联合国儿童基金会项目工作, 在申请之前,他需要一次非洲实习来增加对非洲的了解。"很早以前我就有过去非洲的想法,但当时认为自己去做不了太多的事情。现在,我真的想去并且认为自己有能力做很多事情。当人三、四十岁时,出于各种生活压力,可能不能再去做一些事情了,而现在,反正是一无所有,所以我要去做自己想做的事情 !"。

今年暑期刚从多哥实习回来的东北财经大学学生刘晶常常回忆那段时光,"我想起了和6个来自不同国家的同事挤在一辆出租车上去谈赞助,想起了那个生平第一次对我行吻手礼的路人,想起了孤儿院里那个紧紧抱住我的不幸感染HIV的孩子,......"刘晶的日记总结充满了怀念,"我不知道自己究竟能给这个大西洋岸边的小国带来什么,我也不奢望自己能为世界的进步贡献什么,不过我知道,通过我和同事的努力,今年又有 300多个女孩儿可以上学了,他们的眼中能看到外面更远的世界,他们的命运或许就此改变,甚至他们的国家,我们的世界。其实,我们拥有改变世界的力量!"

|